© Futurism

只要你对意识研究感兴趣并开始涉猎该领域如同一团乱麻的研究成果,很快你就会像鬼打墙一般不停地看到罗杰·彭罗斯爵士(Sir Roger Penrose)的名字,这是一位享有盛名的牛津大学物理教授,他还提出过一个相当大胆的(甚至可以说是疯狂的)理论,指出意识的本质是一种量子过程。

他还认为,想要解释、认清人类丰富多彩的意识世界,我们必须跳出神经科学的范畴,拥抱量子力学的神秘世界。其实除了该理论的共同提出者,美国麻醉学家斯图尔特·哈默洛夫(Stuart Hameroff)以外,并没有多少人知道该如何理解这一理论。

但学界对该理论的普遍认知是这样的:几乎可以肯定地说他们的理论是错的,但如果我们对该理论嗤之以鼻那也绝非明智之举,毕竟彭罗斯实在是太聪明了——物理学家李·斯莫林(Lee Smolin)曾经说彭罗斯是“我这辈子见过的所有人中极少数我可以毫无保留地称之为天才的人”。

彭罗斯的涉猎极广,他于2016年出版的著作《宇宙新物理学中的风尚、信仰与幻想》(Fashion, Faith and Fantasy in the New Physics of the Universe)可以为此证明。这是一本足足有500页的大部头著作,而且挑战了一些最流行但是仍然未被证实的物理学理论,比如弦理论(String Theory)提到的多维空间(Multiple Dimensions)或者宇宙大爆炸最初那一时刻的宇宙膨胀(Cosmic Inflation)。而彭罗斯大胆地指出这些理论不仅异想天开,而且似乎是不合乎情理的。

彭罗斯似乎并不介意被贴上特立独行的标签,他只是很反感这种标签容易让人们忘记他在物理学领域做出的成就。然而他关于意识的理论实在是太特立独行了,甚至几乎要超出所谓“合理性科学(Plausible Science)”的范畴,该理论甚至让彭罗斯的那些批评者摸不着头脑:聪明如彭罗斯,为什么要拥抱一个如此缺乏证据支持的理论呢?

绝大多数科学家都会认同量子力学是一门与人类大脑运转机制无关的学科,不过彭罗斯的理论还是受到了广泛关注,当然其背后原因并不难猜想。人工智能专家们一直预测未来会出现某种类似人类大脑的计算机,然而他们已经预测了几十年,目前这种计算机仍然未见端倪。另外,即使考虑到神经生物学(Neurobiology)在近年来取得的所有成就,如今的人类在面对意识与大脑的谜题时,并不比一个世纪以前的人类有更多解开这一难题的把握。

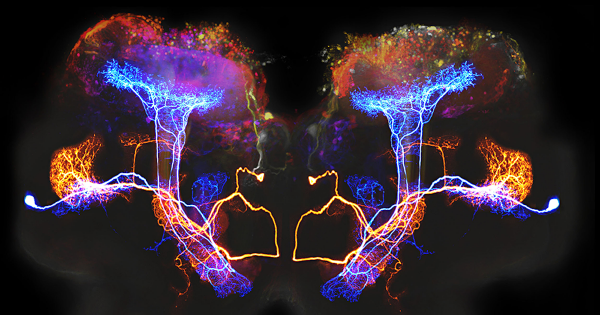

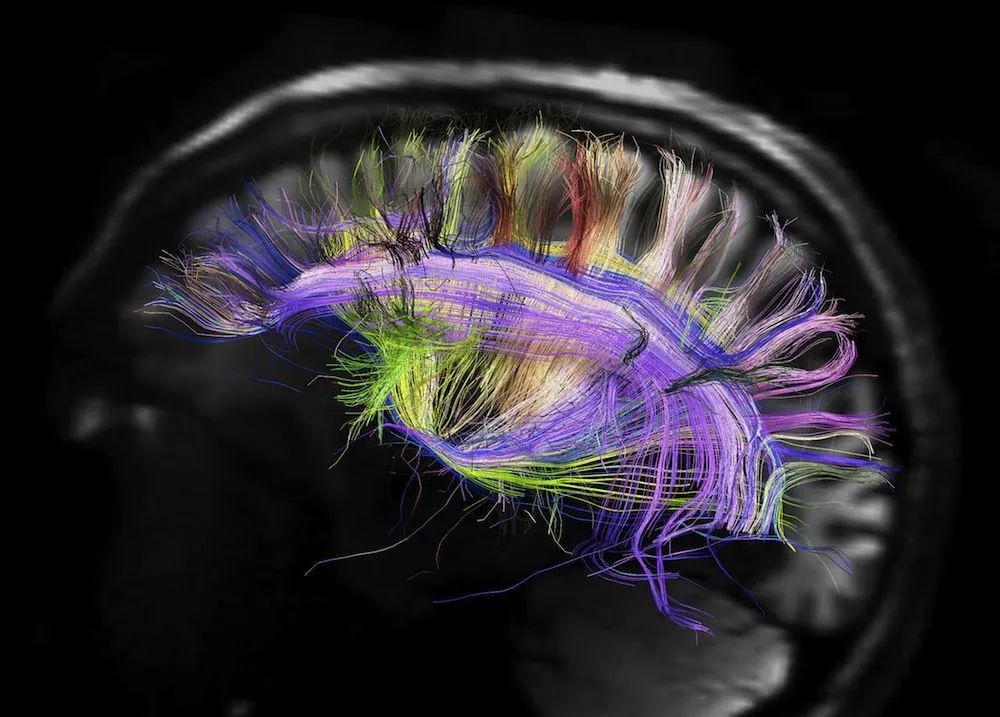

即使我们可以把人类大脑中的所有神经元、突触和神经递质都定位并绘制在一张图里——这很可能称得上是科学史上最伟大的胜利之一——我们也无法更进一步理解这一坨3磅左右(约合1.36千克)的湿乎乎的人体组织究竟是如何创建人类思想感情的非物质世界的。

不得不说,目前关于意识的理论中似乎缺少了什么东西。哲学家大卫·查莫斯(David Chalmers)曾推测意识也许是存在于已知物理法则以外的某种自然的基本属性。而其他的声音——往往来自那些所谓的“神秘主义者”(Mysterians)——则宣称科学根本不可能解释人类的主观体验。

© MGH-UCLA Human Connectome Project

对于意识的本质问题,彭罗斯的理论提出了一种更深层的解读。他的理论基于一个前提假设,即意识无法被计算,而且它绝非神经科学、生物学和物理学现阶段能够解释的问题。

在2017年的一次采访中,彭罗斯告诉笔者,“为了理解并认知意识,我们首先要经历一次对于物理世界的巨大认知变革。至于那个可以研究意识本质的领域,如果我们不打算完全脱离物理学范畴的话,那么该领域最有可能一直存在于那个巨大的谜题中,换句话说,我们首先要解开量子物理的谜题。”

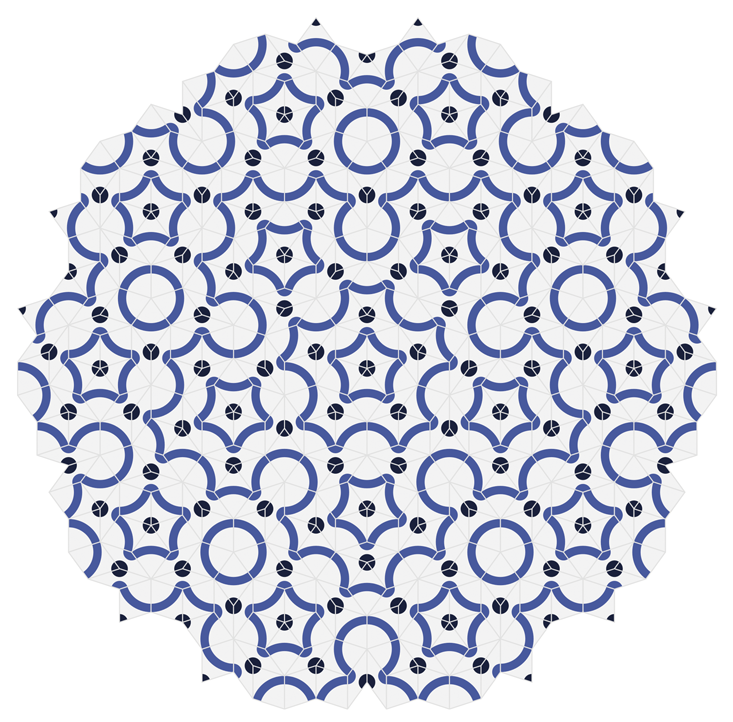

彭罗斯将量子计算的基本特性吸收到他的理论中,即每一比特的信息,即量子位(Qubit)可以同时表现为多种状态,比如同时既是“激活”的,又是“未激活”的。在一次几乎是瞬间完成的计算之前,这些量子态(Quantum States)并未聚合(Coalescing),而是同时存在的,即叠加态(Ssuperposition)。而量子相干性(Quantum Coherence)只有在大量事件在量子态下同时发生的时候才会出现——比如某系统中的大量电子相互作用。

对此,哈默洛夫认为量子相干性发生于微管(Microtubule)中,这是一种大脑神经元内部的蛋白质结构。也许读者会好奇所谓微管到底是什么东西:它们是存在于真核细胞中的管状结构,可以把它看成是细胞骨架(Cytoskeleton)的一部分,它们可以在细胞活动时发挥决定性作用,这些细胞活动也包括细胞分裂在内,比如在有丝分裂时决定染色体的分离。

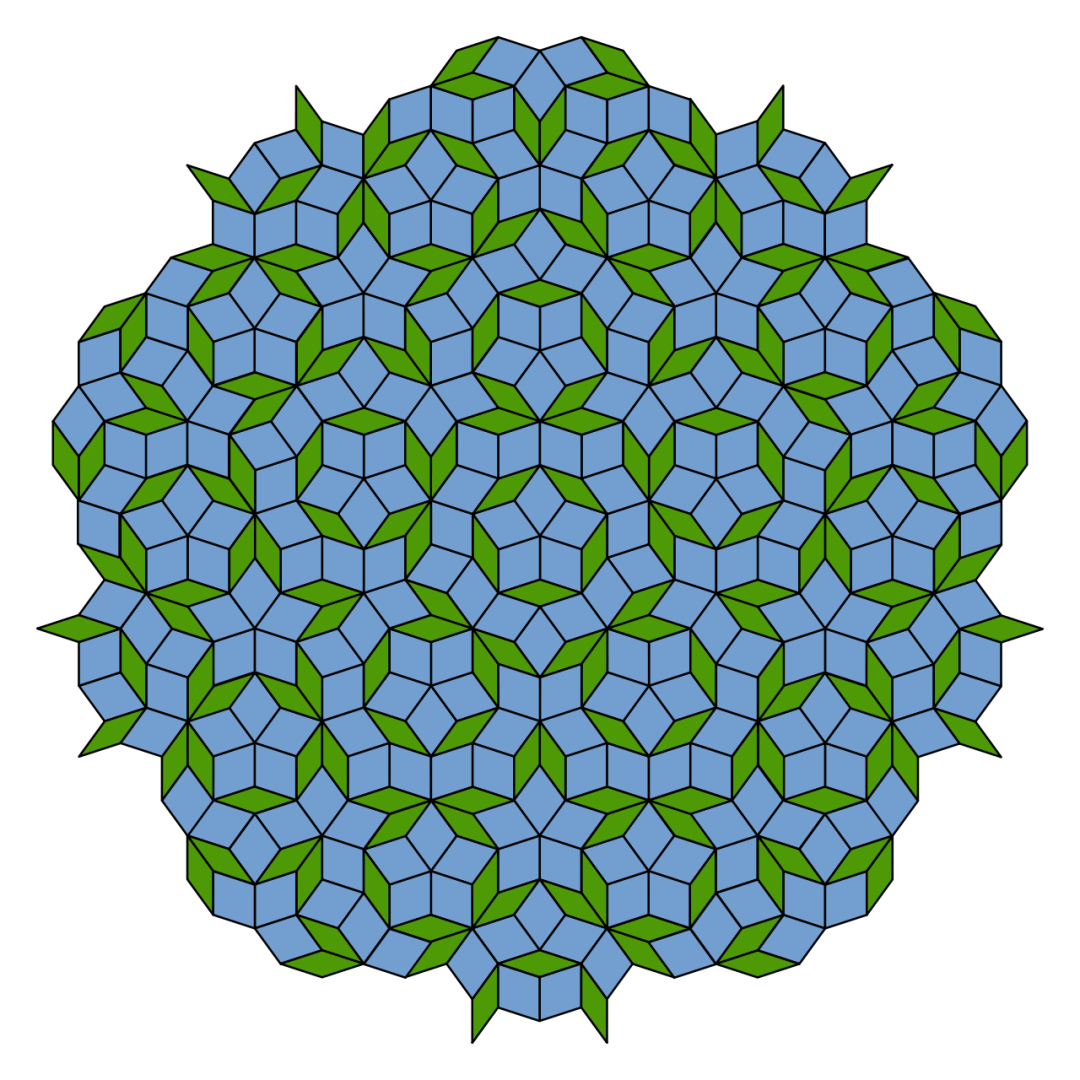

哈默洛夫认为,这些微管就是彭罗斯一直在为自己理论寻找的一种“量子装置”。在神经元中,微管可以帮助控制突触的连接强度,而它们管状的结构可以帮助它们免受周围更大的神经元带来的噪音影响。这些微管的对称、晶格结构恰恰是彭罗斯最感兴趣的。他相信这样的特征“散发着某种量子物理的气味”。

不过,想要对意识产生任何影响,你需要的不仅仅是随机且持续发生的量子相干性事件。这个过程首先要经过某种方式重组,或者重新经过精心的编排,人类正是因为这一重组过程才能做出有意识的选择。在彭罗斯与哈默洛夫提出的协同客观崩现(Orchestrated Objective Reduction,简称“Orch-OR”)理论中,他们认为人类大脑中的微管会精密编排、操纵这些有意识的瞬间,而正是这样的瞬间给了人脑处理信息并存储记忆的能力。

所谓“客观崩现”的概念则要涉及到彭罗斯对量子引力——即叠加态如何应用于不同的多个时空几何结构——方面的观点,他也把该理论视为目前物理学尚未发现的理论。然而所有这一切都是一个不可能被验证的、野心勃勃的假说,这个假说不过是借鉴了彭罗斯在量子力学领域和相对论领域对宇宙深层结构的思考。正如斯莫林说过的另一句话:“罗杰的所有观点都是相互勾连的扭量理论(Twistor Theory),无论是他的哲学思想、那些关于量子力学的观点,还是关于人类大脑与心灵的观点。”

虽然彭罗斯的这套理论看起来极其复杂又令人兴奋,但批评者则认为这套理论只是在唬人罢了。绝大多数科学家认为大脑内部的环境并不理想,不利于量子态对神经元活动产生作用,因为大脑太温暖、太潮湿,而量子相干性似乎只会在那些受精密保护的极寒环境中才有可能发生。

在彭罗斯面临的所有批评中,麻省理工学院的物理学教授马克斯·泰格马克(Max Tegmark)的言辞最为激烈。经过他的计算,微管中出现的任何量子效应都会在100万亿分之一秒后失效。“为了让我的思绪能够跟得上一次量子计算(Quantum Computation)的速度,这些念头必须赶在退相干效应(Decoherence)发生之前就已经被大脑生产出来,也就是说,我每秒都要产生10000000000000个念头才算足够快,”泰格马克在其2014年出版的著作《我们的数学宇宙:我对现实终极本质的探索》(Our Mathematical Universe: My Quest for the Ultimate Nature of Reality)中写道,“也许罗杰·彭罗斯的脑子能运转得如此之快,但我很确定我是做不到的。”

即使是与彭罗斯在很久前就有合作经历的史蒂芬·霍金(Stephen Hawking)对该理论也是半信半疑的。“当人们尤其是物理学家们谈到意识,这总会让我感到不安,”霍金曾经写道,“(彭罗斯)的观点似乎是这样的:意识是一个谜,而量子引力也是一个谜,因此这两个谜题之间必然是有所联系的。”后来彭罗斯驳斥了霍金的批评,并指出他们的分歧恰恰是关于量子力学的本质问题的。

2016年,笔者曾经在瑞士卢塞恩召开的一次为期一天的意识问题研讨会上见到了彭罗斯。这次会议召集了一大群有着有趣观点的演讲者,比如神经科学家克里斯托夫·科赫(Christof Koch)、佛教僧侣马蒂厄·里卡尔(Matthieu Ricard)、《物理学之道》(The Tao of Physics)一书的作者弗里特霍夫·卡普拉(Fritjof Capra),甚至还有一位南美死藤水(Ayahuasca)方面的专家。当然,其中也包括彭罗斯,他在会上的角色似乎是一位来自牛津大学的超凡脱俗的老师——看上去就是个皱皱巴巴的小老头,还带着一点老顽童般的幽默感。

当时他在讲台上架起两台投影仪,并且在这两台机器之间往来飞奔,不断地在投影仪上放置一张又一张的投影胶片,胶片上满是他的笔记以及对神经元、微管的简笔画,那上面还画着比萨斜塔以及一些漂浮在太空中的宇航员,甚至还画着(笔者清楚地记得那上面有)一条小美人鱼——而所有的这一切都是为了解释那个有关意识的协同客观崩现理论。现代科学也许像是一种极具科技感的游戏,但在那个讲台上,彭罗斯把它变成了一门令人眼花缭乱的表演艺术,而且全场观众都为之倾倒。

哈默罗夫也参加了那次会议,而笔者很快发现自己的酒店房间和他们各自的房间都在同一层,沿着走廊走过去不远就是。在短暂的交谈中,笔者能感到哈默罗夫似乎自愿扮演着彭罗斯帮凶的角色——他不仅吹捧着彭罗斯的天才,也在照顾着彭罗斯安排旅途行程,甚至是给他带路走到会议现场。当然,哈默罗夫也会在为他们理论辩护的时候变成好斗的斗牛犬,他在小组讨论中不停地针锋相对地向科赫询问有关大脑活动的种种细节。

2017年3月,笔者打电话到彭罗斯在牛津大学的办公室,他说自己对意识研究的兴趣最早可以追溯到自己在剑桥大学的研究生时代,当时他正在研究哥德尔不完备定理(Gödel’s Incompleteness Theorems)。简单描述一下,该定理表明了数学上的某些命题虽然是正确的,但却无法被证明其正确性。“对于我来说,这带来了让我茅塞顿开的启示,”彭罗斯说,“这就好像是在告诉我,无论我们的认知世界里发生了什么,那都是无法被计算的。”

另外,伟大的物理学家保罗·狄拉克(Paul Dirac)一系列有关量子力学的讲座也极大地启发了彭罗斯。正如其他人一样,彭罗斯也一直在挣扎着想要理解量子力学这门古怪的学科。“正如薛定谔想用那只既是死了又还活着的猫去表达的那样,他故意指出这一点,只为说明为什么他的方程式不可能代表全部的真理。其实他差不多就是在说,‘我的方程式吗?那就是一派胡言罢了。’”

对于彭罗斯来说,他从中汲取的营养在于一些无法通过量子论自圆其说的东西:“薛定谔对此感到极为懊恼,狄拉克与爱因斯坦也对此感到心烦意乱。量子力学界的一些巨人也许每日里比我更惴惴不安。”

笔者问道,但这些与意识又有什么关系呢?“要知道我的论点就像是在兜圈子,我想这就是为什么人们并不愿意相信我的观点。对此他们只会保留观望态度,即使要拒绝我的观点也会先观望一阵子,但他们并不会听从我的这些观点。”接着,彭罗斯在电话那头展开了长篇大论,批评计算机在这一领域的无力,他还向笔者解释为什么即使计算机有着强大而蛮横的计算能力,它们仍然无法理解彭罗斯的那些理论。

“我想说这些理论是我想象力的一次飞跃,这也是其他人拒绝接受的——我认为,人类大脑中发生的事情不仅仅是利用了量子力学能带来的那些益处,更重要的是利用了量子力学出现偏差的那些地方,”彭罗斯说道,“这也是量子力学需要被新的理论取代的地方。”

难道他的意思是说,面对意识问题,我们目前需要一门还不存在的全新的科学吗?“没错,我就是这个意思。”

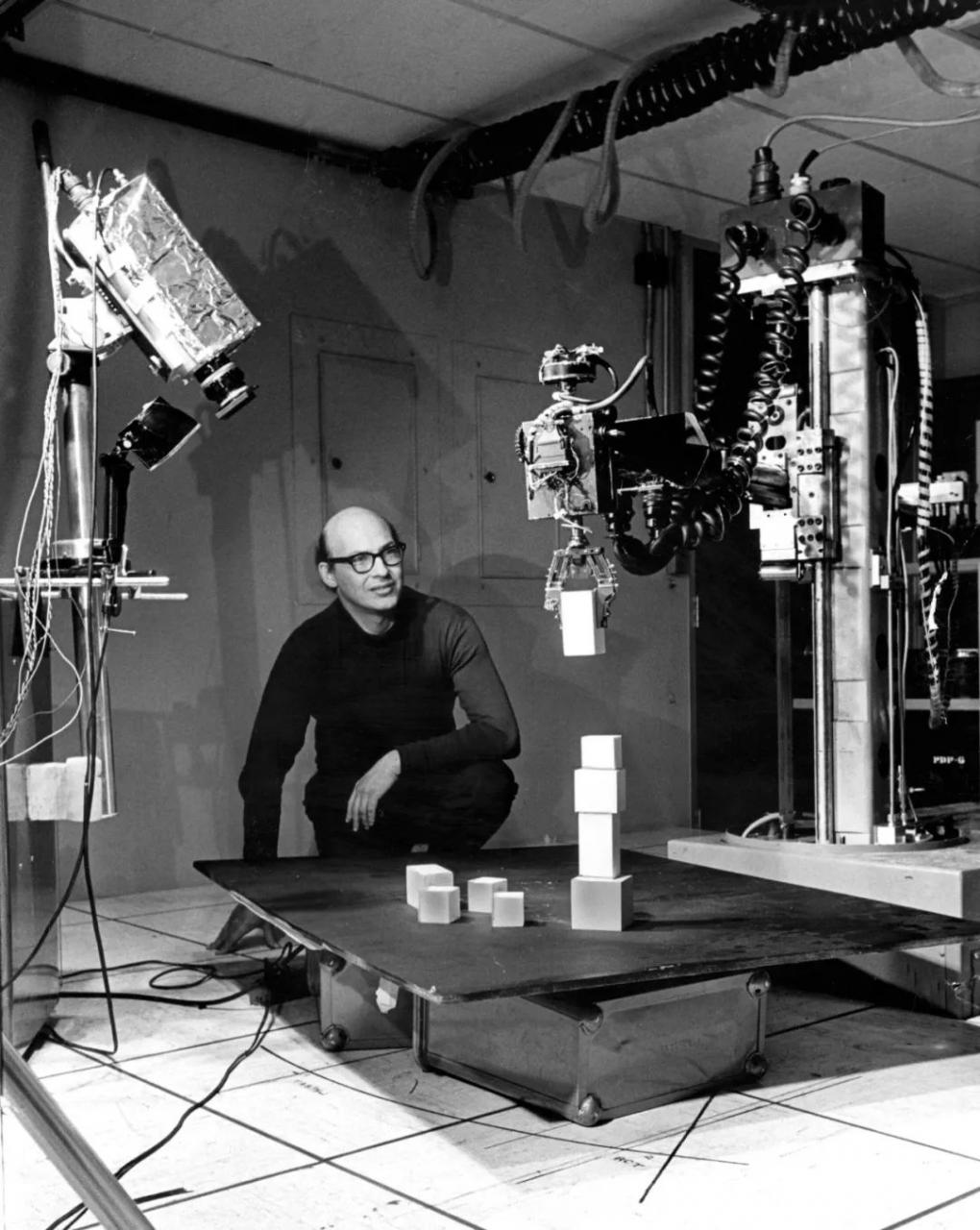

当我们聊了20多分钟后,笔者提醒道,他还没有提及生物学语境下的意识,也没有谈到人们普遍认知中那个作为大脑瞬间产物的意识。“我知道,我知道,”彭罗斯轻声笑着,他说这就是为什么他认为有必要写出第一部著作的原因,即出版于1989年的《皇帝新脑》(The Emperor’s New Mind)。当时他刚刚听了英国广播公司(BBC)对人工智能之父马文·明斯基(Marvin Minsky)的采访,后者曾经提出过一个著名的说法,人类大脑只不过是“一台用肉做的计算机”。

明斯基这一论断迫使彭罗斯很快写出了《皇帝新脑》,并在书中指出人类的思维永远不可能被机器模仿。这本书给人的感觉就好像跟着作者进行了一次关于意识非算法性质的脑内实验,以及为什么我们只能通过理解哥德尔定理和量子物理学来理解人类的意识。

已故于2016年的明斯基代表着另外一种截然不同观点,与彭罗斯对意识根源的探索形成了鲜明对比。在很多年前的一次采访中,明斯基曾经告诉笔者,“虽然我完全搞不懂晶体管的工作原理,但我能准确地理解计算机的工作原理。”

明斯基曾经将意识称为一种“皮包词语”,正因为它缺乏科学概念所必需的严谨性。“我们必须要用反思(Reflection)或者决定(Decisions)这样的词来替换意识一词,”明斯基说,“这样一来,与其讨论意识的神秘面纱,我们不如讨论一下意识过程中涉及到的20到30个重要的心理历程。当你真的完成了所有这些工作后,如果还有人问道,‘那什么是意识呢?’你就可以回答说,‘那玩意不过是20世纪时人类浪费时间的一种方式。’”

然而,关于意识的研究并没有像明斯基预期的那样发展。如今关于意识的研究工作就像是各大神经科学实验室中的小作坊手工业,或者全球各地大型研讨会的带来的主要产品。哈默罗夫是眼下意识研究热潮的重要推动力之一。他和查莫斯从很多年前就开始每两年举办一次“走向意识科学”(Toward a Science of Consciousness)研讨会,如今已经有几十位演讲者发表了自己对此的观点,这些演讲者中包括严肃科学领域的学者,也包括新纪元运动(New Age)的大师迪帕克·乔普拉(Deepak Chopra)、清醒梦专家斯蒂芬·拉伯格(Stephen LaBerge)。而哈默罗夫本人与彭罗斯的关系也可以追溯到几十年前,当他读过《皇帝新脑》之后第一次联系了彭罗斯,当时哈默罗夫表示对于彭罗斯那个有关意识的物理学理论中所缺失的部分,也许他恰好知道应该用生物学领域的什么东西去填补。

“我在完全不知道自己在干什么的情况下写完了那本书,”彭罗斯回忆道,“当时斯图尔特给我写了一封措辞相当老套的信,他其实是想借那封信说:看起来你似乎并不知道世界上存在一种叫做微管的东西。”当两人在牛津大学碰面后,彭罗斯意识到比起他知道的所有事物,这种叫做微管的东西也许是最有可能调节大脑中量子相干性的东西。

从那以后,彭罗斯和哈默罗夫就一直在兜售自己的理论。到了2013年,来自日本的科学家宣布他们探测到了微管中的震动,对于彭罗斯与哈默罗夫而言,这一发现似乎证明了大脑环境并不是太温暖也不是太嘈杂,它反而相当适合微妙的量子活动发生,于是他们进一步引发了一场关于协同客观崩现理论的争论。

从某种程度上讲,彭罗斯与哈默罗夫这对搭档是一对相当古怪的科学家搭档。哈默罗夫直言不讳地谈到他对精神、心灵的观点,也大谈灵魂在死后不灭的可能性。而彭罗斯则是一个无神论者,他自称“极端的唯物主义者和物理主义者”。而且彭罗斯还饱受新纪元运动的困扰,因为这帮人死死咬住量子力学理论中的量子非定域性(Quantum Nonlocality)、量子纠缠(Quantum Entanglement),并引经据典般地以此支持他们的非自然信仰。

笔者询问彭罗斯他如何看待哈默罗夫对无形的意识发表的种种高见。“嗯,我必须要给他这个自由,”彭罗斯说,“但这些理论多少有点让我感到担忧。我的意思是,他的理论过于大胆了,已经远远超出了我准备研究的范围。”不过彭罗斯还是承认意识是一个巨大的谜团,“老实说,我甚至都不能确定所谓唯物主义到底是什么意思,无论在谁的眼中,量子力学表现出来的特征都太奇怪了,而想要理解这门学科则需要我们用一种与以往截然不同的视角去思考问题。”

当我们试图寻找彭罗斯的意识理论会产生哪些深层次影响时,笔者发现在彭罗斯的思想中,我们并不能找到一个科学与哲学之间的清晰分界线。以量子论中的叠加态为例,笔者问道,在我们打开盖子之前,薛定谔的猫怎么可能又是死的又是活着的呢?

“无论在宇宙中的何时何地,只要出现了一次选择,那么原始意识(Proto-consciousness)的一部分就被激活了,”彭罗斯回答道,“我这里说的并不是大脑中所想的事情,我说的是现实中的一个事物,一个被同时放置在两个不同位置并很快叠加在一起的事物。比如一粒沙,你把它同时放在了两个不同的位置,紧接着,就在一秒钟里极其微小的那么一瞬间,这粒位于两个不同位置的砂会重叠变成这里的一粒,或那里的一粒。你刚刚就好像是问我,它变成了哪边的那粒砂呢?你看,这就是一次选择。那么这个选择是谁来做的呢,是宇宙吗?是这粒砂吗?也许这只是一个随便做出的选择?对此我也毫无头绪。”

我很想知道彭罗斯的理论是否能影响到那个历史悠久的哲学辩论,即自由意志(Free Will)与决定论(Determinism)之间的争论。很多神经科学家相信所谓决定是在神经活动的过程中完成的,而这些活动并不受有意识的思维控制,这也让自由意志的相关论调显得陈旧、过时。然而根据量子论固有的不确定性似乎可以解释在有意识的大脑中因果联系会中断这一现象。如此说来,彭罗斯的理论能够让自由意志再次被肯定吗?

“并不是这样的,尽管现阶段这一理论看似在支持自由意志,”彭罗斯说道,“因为看起来这些决定确实是随机的。但是自由意志是不是随机的呢?”正如彭罗斯的其他思考模式,关于这个问题他也抱持一个“对,但是……”的态度。彭罗斯的观点总是让人兴奋,但也往往是临时起意的,他关于自由意志的观点正是如此。

“在我的成长经历中,我一直认为这个宇宙是确定的。于是我开始说,‘好吧,也许意识也是确定了的,但它无法被计算。’但是还有什么事能比这样的意识更微妙吗?这个意识被层层埋藏起来了吗?如果我们就是通过这样的意识来进行所有有意识认知活动的,那么它一定被埋藏在很深的地方,甚至比直接而确定的、但不可被计算的物理真理埋藏得还要深。也许意识存在的位置恰好就在一个微妙的边界线上,一边是完全确定的,而另一边则是完全自由随机的。”

的确,彭罗斯的这些表述很晦涩难懂,即使你对彭罗斯关于意识的论证抱怀疑态度,你也会觉得支持他的观点看起来似乎很诱人。关于意识的科学似乎遇到了瓶颈,而这里恰好有一个尽管还处在假说阶段的理论提出了一个有希望的研究方向。

之所以彭罗斯的理论需要我们先进行如此多的妥协——不仅是接受存在于微管中的量子相关性,还要接受他的另一个论点,即意识只能被人类尚未发现的物理学定律解释——也许这只是因为他还无法探索得更深并建立一套新的科学理论。即使我们做了这样的妥协,仍然还有一个问题悬而未决。假设20年或200年之后协同客观崩现理论被证明是对的,到了那时我们算是解释了意识吗——或者,我们只是把一个谜团塞进了另一个谜团里,即量子状态下的身体、心灵关系问题?我们真的有朝一日能在物质世界与非物质世界之间架起一座桥梁吗?

因为笔者很想知道彭罗斯这么多年一直坚持打磨意识理论到底是为了什么,于是就问道彭罗斯是否认为这个宇宙有什么内在意义。他的回答让笔者大为震惊。“通过某种作用,我们的意识维持了这个宇宙持续存在。”那么,彭罗斯认为这个宇宙其他地方是否存在智慧生命(或者是意识)呢?“当然,但是这极其稀少。”但如果意识是所有这一切的关键,彭罗斯难道不想在地球上找到意识存在的证据吗?

“关于这一点,我不确定我们这个宇宙对于意识来说是否是亲切的,”他回答说,“你可以想象到一个拥有更多意识的宇宙,意识无处不在的宇宙。那么我们为什么并不身处于那样一个意识普遍存在的宇宙,而是身处于一个意识相当稀少的宇宙中呢?”

“没错,我们总是想看到这一切的意义。但谁知道呢?也许我们在这里犯了用词不当的错误。所谓意义……它到底是什么意思来着?”彭罗斯笑了。

![]()